|

Irgendwie fanden

wir, dass der Fassade unseres Hauses etwas Pfiffiges fehlt. Wir liebäugelten schon mit

einem Wandfries, als im Fernsehen eine Reportage über Sonnenuhren lief. Das wäre es

doch! Nach einigen Recherchen hatten wir dann einen versierten Sonnenuhr-Künstler

gefunden, der auch bereit war, unsere Vorstellungen einer Vertikalsonnenuhr zu

realisieren. Im Gegensatz zur Horizontalsonnenuhr handelt es sich um keine

Ganztagessonnenuhr. Am längsten wird eine genau nach Süden gerichtete Wand von der Sonne

beschienen, nämlich 12 Stunden an den Tagen der Tag/Nacht-Gleichen. An den längeren

Sommertagen sind es sogar weniger als 12 Stunden.

Der schattenwerfende Stab (Gnomon) zeigt in Richtung beider Himmels-Pole und dient als

Zeiger.

Die Chinesen verwendeten bereits um 1100 v.u.Z. einen Schattenstab zur Bestimmung der

Tageszeit und die Ägypter die Schattenlänge der Obelisken zur Vorhersage der

periodischen Nilüberschwemmungen. Bei diesen (kanonialen) Sonnenuhren steht der Gnomon im

rechten Winkel auf dem Stundenblatt.

Im Altertum wurden die Tag- und die Nachtzeit in je zwölf gleichlange Stunden geteilt.

Die Länge dieser Stunden änderte sich mit der Jahreszeit. Im Sommer waren die

Nachtstunden länger als die Tagstunden, im Winter war es umgekehrt.

Polstab-Sonnenuhren tauchten in Europa nach den Kreuzzügen auf. Etwa im 14. Jhd. kam es

zu einem Wechsel der Stundenzählung, da es mit zunehmenden Handelsverkehr und dem

Aufkommen von Räderuhren notwendig wurde, den Tag in gleich lange Abschnitte zu teilen.

Die ungleichen antiken Stunden wurden nun durch gleichlange Stunden verdrängt.

Man untergliederte die Zeit beginnend ab Mitternacht bis zum nächsten unteren

Meridiandurchgang (also wieder Mitternacht) in 24 gleichlange Einheiten. Den gesamten

Zeitraum dieser 24 Stunden bezeichnet man als wahren Sonnentag und das darauf aufbauende

Zeitmaß als wahre Ortszeit, da es sich immer auf den konkreten Ort der Uhr bezieht.

Die 12-Uhr-Zeitlinie ist gleichzeitig die Schnittlinie des Zifferblattes mit der

Meridianebene. Das Lineament eines Zifferblattes einer Sonnenuhr ist somit abhängig von

der geographischen Breite des Standortes und der räumlichen Lage.

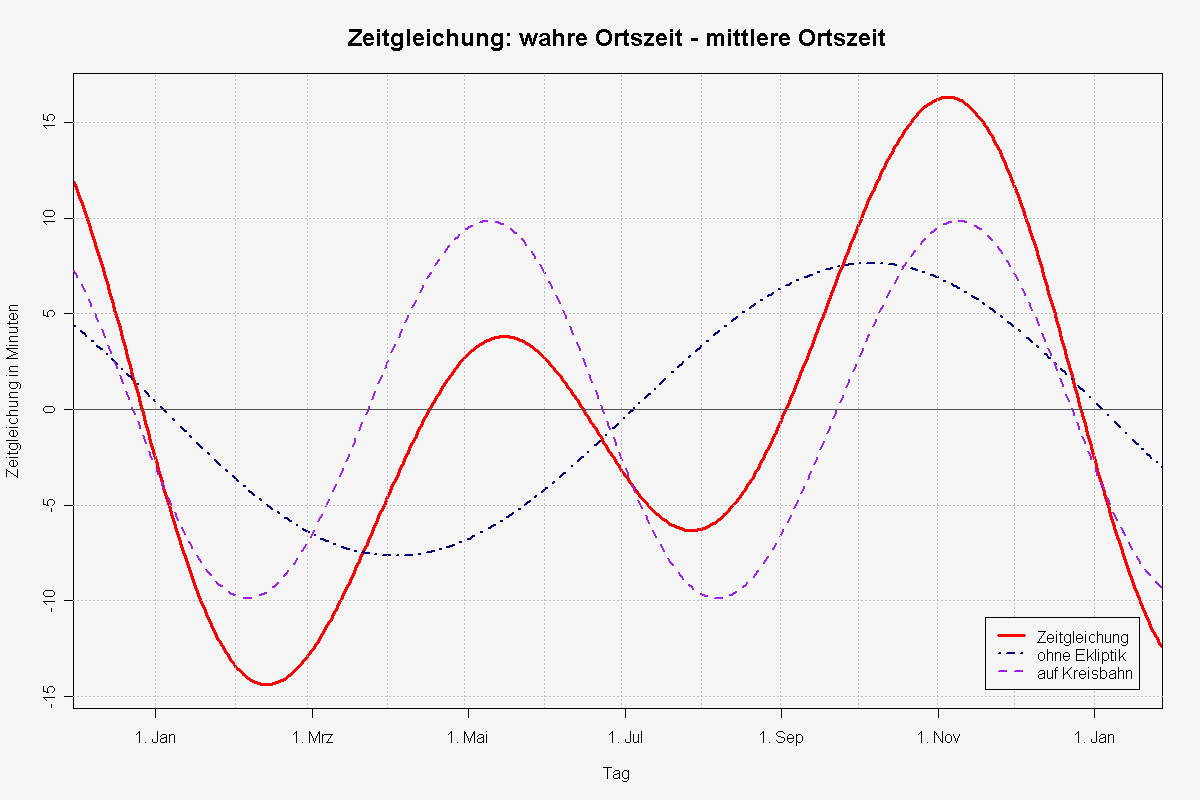

Eine Sonnenuhr geht gegenüber einer mechanischen Uhr im Laufe eines Jahres vor oder nach.

Die Abweichung beträgt bis zu einer Viertelstunde, da die wahre Sonnenzeit kein

gleichförmig ablaufendes Zeitmaß ist. Wahre Sonnentage (Zeitspanne von einem

Sonnenhöchststand zum anderen) sind im Laufe des Jahres verschieden lang. Diese

Abweichung nennt man Zeitgleichung.

Der erste Grund ist, dass sich die Ekliptik gegen den Himmelsäquator neigt und damit eine

Verzerrung der Tageslängen bewirkt. Der zweite Grund liegt in der ellipsenförmigen Bahn

der Erde um die Sonne. Daraus ergeben sich nach dem 2. Kepler’schen Gesetz im Laufe

des Jahres ungleiche Winkelgeschwindigkeiten der Erde.

Um zu einer gleichförmigen Zeitmessung zu gelangen, wurde zu Beginn des 19. Jhd. eine

mittlere Zeit eingeführt. Da die Sonne täglich einen scheinbaren Vollkreis von 360°

beschreibt, rückt sie pro Stunde um 15° weiter. Ist es am Nullmeridian genau 12 Uhr, so

ist es am 15. Längengrad bereits 13 Uhr wahrer Ortszeit. Um diese Zeitunterschiede

auszugleichen, wurden Zeitzonen geschaffen.

Die Mitteleuropäische Zeit entspricht der Ortszeit des 15. Grades östlicher Länge

(Görlitz), gilt aber für den gesamten mitteleuropäischen Raum.

ausführlicheres Dokument

(acrobat) downloaden |